Статистические данные показывают тревожную тенденцию: согласно исследованиям, до 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Наиболее уязвимой группой является молодежь от 16 до 22 лет — период активного становления личности, поиска себя и своего места в мире, что делает ее легкой мишенью для вербовщиков, предлагающих простые ответы на сложные вопросы.

Современная реальность усугубляет проблему: интернет стал главным плацдармом для распространения деструктивных идеологий, где пропаганда достигает ребенка напрямую, минуя традиционные фильтры. В этих условиях вопрос о том, как защитить подрастающее поколение, становится как никогда острым. Ответ на него лежит в плоскости тесного и осознанного сотрудничества двух ключевых институтов социализации — семьи и школы.

Экстремизм — это сложное и многогранное явление. Юридически оно проявляется в насильственных действиях, направленных на изменение основ конституционного строя, публичных призывах к такой деятельности, возбуждении социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признакам его социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. В России противодействие этим угрозам регулируется строгим законодательством: Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также статьями Уголовного и Административного кодексов (ст. 280, 282 УК РФ; ст. 20.3, 20.29 КоАП РФ), предусматривающими серьезную ответственность за подобные действия.

Образовательное учреждение — это не просто место для получения знаний, но и важнейший инструмент формирования гражданской позиции. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ, школы обязаны разрабатывать и внедрять программы по профилактике экстремизма. Ключевые направления работы школы включают создание психологически безопасной среды, где нет места травле, буллингу и дискриминации по любым признакам; внедрение в учебный процесс курсов и модулей, воспитывающих межэтническую и межрелигиозную толерантность, а также уроков медиаграмотности для развития критического мышления; организацию внеурочной деятельности:

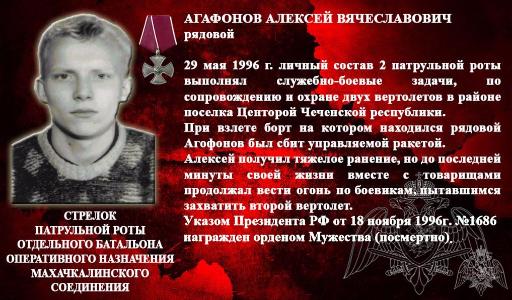

работу военно-патриотических клубов, волонтерских движений, советов старшеклассников, что способствует развитию гражданской ответственности и патриотизма;

просвещение родителей через тематические памятки, собрания с привлечением психологов и юристов;

тесное взаимодействие с правоохранительными органами и общественными организациями.

В образовательном направлении внедрение курсов по толерантности и уроков медиаграмотности ведет к формированию критического мышления и понимания многообразия культур. Воспитательное направление через военно-патриотические клубы и волонтерские движения развивает гражданскую ответственность и патриотизм. Организационное направление, включающее советы старшеклассников и школьное самоуправление, формирует лидерские качества и правовую культуру.

Именно в семье закладывается фундамент личности, система моральных координат и модель поведения. Родители несут не только моральную, но и правовую ответственность за воспитание своих детей (ст. 38 Конституции РФ, ст. 63 Семейного кодекса РФ). Ненадлежащее исполнение этих обязанностей может повлечь за собой административную (ст. 5.35 КоАП РФ) или даже уголовную ответственность (ст. 156 УК РФ).

Специалисты советуют родителям выстраивать открытое и доверительное общение:

интересоваться не только оценками, но и увлечениями ребенка, его кругом общения, тревогами и взглядами на мир;

организовывать конструктивный досуг: спорт, творческие кружки, волонтерство помогают реализовать энергию и потребность в принадлежности к группе в позитивном ключе;

контролировать информационное пространство: ненавязчиво отслеживать, какой контент потребляет ребенок в интернете, какие книги читает, в каких группах состоит;

обсуждать текущие события: помогать формировать адекватную картину мира, объясняя сложные социальные и политические процессы;

повышать собственную цифровую грамотность: знать популярные среди молодежи соцсети и мессенджеры, понимать механизмы манипуляции, используемые вербовщиками.

Своевременное обнаружение признаков радикализации — ключ к предотвращению беды. К поведенческим изменениям относятся резкая смена манеры поведения:

повышенная агрессивность, грубость;

увлечение ненормативной лексикой, специфическим жаргоном; изменение стиля одежды и внешнего вида в соответствии с радикальной субкультурой;

появление в доме предметов, которые могут быть использованы как оружие, или непонятной символики;

резкое увеличение количества разговоров на политические темы с радикальными, категоричными суждениями.

Цифровые маркеры включают большое количество сохраненных ссылок или файлов с экстремистским содержанием на компьютере или в телефоне; активность в соцсетях под псевдонимами экстремально-политического характера; продолжительное времяпрепровождение в сети за изучением материалов, не связанных с учебой.

Главное — не поддаваться панике и не рубить с плеча. Алгоритм действий должен быть продуманным:

не осуждайте категорично увлечение подростка, чтобы не спровоцировать уход в протест и глухую оборону;

аккуратно выясните причины такого настроения, попытайтесь понять, какие потребности ребенка (признание, принадлежность, бунт) удовлетворяет эта идеология;

начните «контрпропаганду»: мягко покажите альтернативные, позитивные пути самореализации; приводите примеры из истории и личной жизни о ценности межнационального и межрелигиозного мира;

ограничьте общение с людьми, оказывающими негативное влияние;

обратитесь за помощью к школьному психологу, социальному педагогу или в специализированные центры.

Не пытайтесь справиться в одиночку.

Усилия семьи и школы будут эффективны только в том случае, если они объединены в общую стратегию. Совместные программы могут включать регулярные консультации для родителей с привлечением юристов, психологов и сотрудников правоохранительных органов;

проведение совместных тренингов, открытых уроков и тематических родительских собраний; создание общественных советов с участием родителей для разработки профилактических мер;

повышение медиаграмотности как педагогов, так и родителей, обучение их распознаванию признаков вербовки в интернете.

В сфере формирования ценностей семья воспитывает толерантность и уважение к многообразию культур, а школа обучает межкультурному диалогу и истории культур. В мониторинге поведения семья наблюдает за повседневными изменениями, а школа отслеживает социальную адаптацию в коллективе. В информационной безопасности семья контролирует домашнее интернет-использование, а школа обучает критическому восприятию информации.

«Обеспечение безопасности детей от влияния деструктивных идеологий — это не просто задача, это общенациональный приоритет, который требует консолидированных усилий всех институтов гражданского общества. Представленный материал точно отражает ключевые аспекты этой сложной проблемы. Хочу особо подчеркнуть два момента. Во-первых, абсолютно правомерно указание на правовую ответственность родителей — воспитание граждан, устойчивых к идеологии экстремизма, является конституционной обязанностью семьи. Во-вторых, крайне важна предлагаемая модель распределения ответственности между семьей и школой, где каждый участник этого процесса выполняет свою уникальную функцию, а их действия взаимно дополняются. Современный вызов требует от нас не просто запретительных мер, а комплексного подхода, направленного на формирование иммунитета к радикальным нарративам через воспитание критического мышления, гражданской идентичности и устойчивой системы ценностей. Реализация на практике именно такого комплексного подхода, описанного в статье, является залогом успеха в деле защиты нашего будущего — детей и молодежи», — руководитель отдела профилактики экстремизма и терроризма Научно-исследовательского центр проблем национальной безопасности Иван Петров.

Защита детей от влияния экстремизма — это не разовая акция, а непрерывная работа, требующая комплексного подхода, терпения и согласованных действий. Ключевые выводы просты: необходимо раннее выявление угроз, правовая грамотность взрослых и, самое главное, прочный альянс между семьей, школой и всеми институтами общества. Перспектива заключается в развитии программ медиаобразования, создании межведомственных советов и разработке цифровых инструментов для мониторинга онлайн-рисков. Только объединившись, мы сможем создать надежный заслон на пути деструктивных идеологий и обеспечить нашим детям безопасное и достойное будущее, основанное на ценностях уважения, мира и созидания.